Trainspotting

- Albert Caporossi

- 4 mai 2025

- 9 min de lecture

Dernière mise à jour : 9 juin 2025

Trainspotting, réalisé par Danny Boyle en 1996, est devenu un film culte qui a marqué toute une génération. Adapté du roman éponyme d'Irvine Welsh, ce long-métrage plonge le spectateur dans l'univers sombre et chaotique d'un groupe de jeunes toxicomanes d'Édimbourg dans les années 1990. Au-delà de son esthétique visuelle percutante et de sa bande-son emblématique, Trainspotting offre une réflexion profonde sur l'addiction, la marginalité et la quête de sens dans une société en pleine mutation. Le contexte socio-économique du film, et plus particulièrement Édimbourg sert de toile de fond à l'histoire. Cette période est marquée par un chômage élevé, particulièrement chez les jeunes, et un sentiment général de désillusion face aux promesses non tenues du thatchérisme. Les personnages principaux du film évoluent dans ce contexte de précarité et de manque de perspectives, qui alimente leur désir d'échapper à une réalité jugée insatisfaisante. Introduction

Le film s’ouvre sur la tentative fragile de Renton de se sevrer, mais il est sans cesse rattrapé par ses propres démons et l’influence toxique de son entourage. Entre rechutes, épisodes d’euphorie et moments de profonde misère, Trainspotting dresse un portrait cru et sans concession de la toxicomanie, montrant à la fois l’attrait destructeur de la drogue et la difficulté d’en sortir (35).

À travers une mise en scène inventive, un humour noir omniprésent et une bande-son marquante, le film explore la quête de plaisir, l’aliénation sociale et la recherche d’identité d’une génération en marge. Il ne se limite pas à la seule addiction aux substances : chaque personnage est montré comme prisonnier de ses propres obsessions ou dépendances, qu’il s’agisse de la drogue, de la violence ou du conformisme. Véritable phénomène culturel, Trainspotting est devenu un film emblématique sur la question des addictions, offrant une réflexion profonde sur leurs causes, leurs conséquences et la difficulté de s’en affranchir.

Philosophiquement, Trainspotting dénonce la société de consommation et la rejette.

Le film présente l'addiction comme une forme de rébellion contre les valeurs dominantes de la société. Les personnages rejettent consciemment le mode de vie conventionnel, perçu comme une forme d'esclavage moderne. Leur choix de l'héroïne est présenté comme une alternative radicale à une existence jugée vide de sens.

Trainspotting explore la tension entre la quête et le plaisir immédiat procuré par la drogue, et les conséquences à long terme de l'addiction. Les personnages vivent dans l'instant, rejetant toute forme de projection dans l'avenir. Cette philosophie hédoniste est à la fois séduisante et autodestructrice.

Le film met en lumière la nature paradoxale des relations au sein du groupe. Malgré une apparente solidarité, l'individualisme et la trahison de chaque personnage finit par privilégier les intérêts du groupe. La trahison finale de Renton envers ses amis illustre cette tension entre loyauté et individualisme.

Sociologiquement, Trainspotting explore La marginalité comme choix de vie.

Le film présente la marginalité non pas comme une fatalité, mais comme un choix délibéré. Les personnages rejettent consciemment les normes sociales, créant leur propre système de valeurs en marge de la société. Cette posture questionne la notion même de normalité et d'intégration sociale.

À travers son esthétique et son discours, le film offre une critique acerbe du capitalisme et de la société de consommation. L'addiction à l'héroïne est présentée comme un reflet déformé de la logique consumériste, où la recherche du plaisir immédiat prime sur toute autre considération.

Trainspotting capture l'essence d'une génération en perte de repères, désabusée et confrontée à un avenir incertain. Le film explore les mécanismes d'adaptation et de survie mis en place par ces jeunes face à un environnement social et économique hostile.

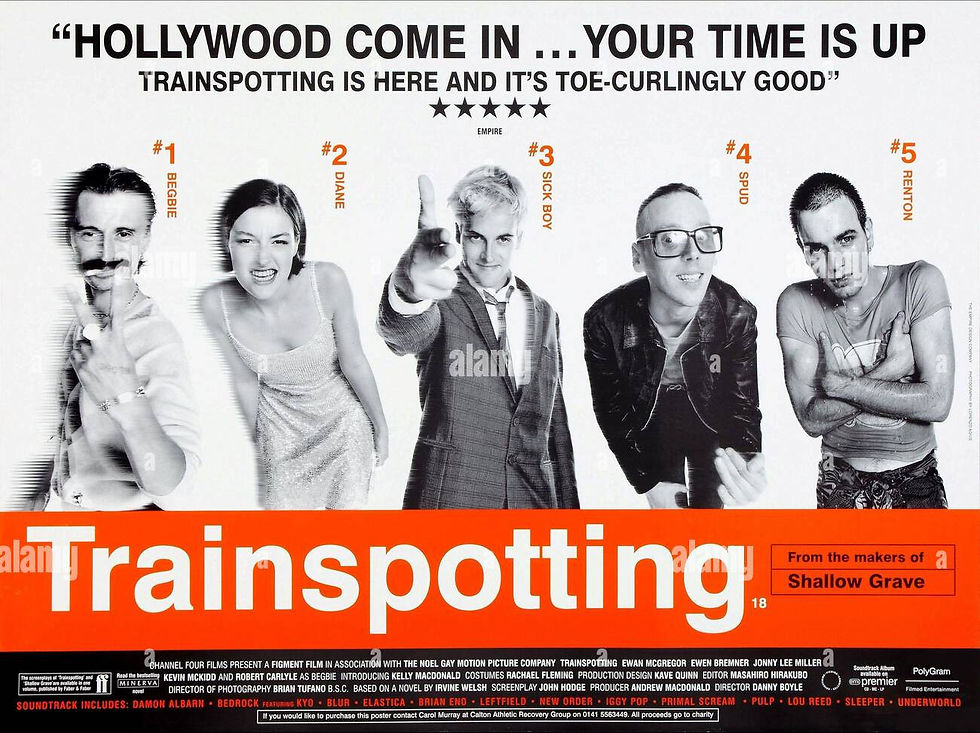

Les Personnages

Mark Renton, Interprété par Ewan McGregor, est le protagoniste principal et le narrateur du film. Intelligent et cynique, il incarne la voix de la lucidité au sein du groupe. Son célèbre monologue d'ouverture "Choose life" résume parfaitement sa vision désabusée de la société de consommation et son rejet des valeurs traditionnelles. Renton oscille constamment entre son désir de s'en sortir et l'attrait irrésistible de l’héroïne.

Joué par Jonny Lee Miller, Sick Boy est l'ami d'enfance de Renton. Séducteur et manipulateur, il se caractérise par son immoralité et son détachement émotionnel. Sa fascination pour Sean Connery et James Bond reflète son aspiration à une vie plus glamour et excitante que celle qu'il mène.

Incarné par Ewen Bremner, Spud est le personnage le plus attachant du groupe. Naïf et profondément gentil, il est aussi le plus vulnérable face à l'addiction. Son incapacité à s'intégrer dans la société "normale" en fait un symbole des laissés-pour-compte du système.

Robert Carlyle donne vie à Begbie, le seul du groupe qui ne consomme pas d'héroïne. Violent et imprévisible, il est paradoxalement le plus "accro" de tous, dépendant à l'adrénaline que lui procurent ses accès de rage. Begbie représente une forme de masculinité toxique et agressive.

Interprété par Kevin McKidd, Tommy est initialement le plus "sain" du groupe. Son parcours tragique, de jeune homme sportif à toxicomane séropositif, illustre la fragilité de l'équilibre entre une vie "normale" et la descente aux enfers de l'addiction.

Analyse des questions sur les addictions et leurs représentations

Les différentes formes d’addictions représentées

Le film met principalement en scène l’addiction à l’héroïne, mais aussi d’autres formes de dépendance : l’alcool (Begbie), la violence (Begbie), le sexe (certains personnages), le sport (Tommy) et, de façon plus diffuse, la recherche de sensations fortes ou d’évasion (2,4,8).

Comment le contexte historique influence la perception de l’addiction

L’action se situe dans l’Édimbourg des années 1990, dans un contexte de chômage massif chez les jeunes écossais, ce qui accentue leur marginalisation et leur sentiment d’exclusion sociale. Ce contexte nourrit le recours à la drogue comme échappatoire (2,5,7).

Les stéréotypes ou idées reçues véhiculés sur l’addiction dans l’œuvre

Le film montre à la fois des clichés (le junkie marginal, voleur, irresponsable) et les déconstruit : il expose la complexité psychologique des personnages, leur lucidité sur leur propre situation et la difficulté de s’en sortir, tout en évitant de les réduire à leur seule addiction (3,5).

L’addiction est-elle présentée comme une faiblesse, une maladie, ou un choix ?

Trainspotting oscille entre ces visions : l’addiction apparaît parfois comme un choix (Renton revendique son mode de vie), mais aussi comme une maladie dont il est difficile de se libérer, et une faiblesse face à un environnement social dégradé (3,4,5).

Sur les personnages

Quels traits de caractère sont attribués aux personnages addicts ?

Les personnages sont souvent en quête de sens, désabusés, cyniques, mais aussi capables d’humour et d’autodérision. Ils sont marqués par la frustration, l’isolement, la peur de l’avenir, mais aussi par une forme de solidarité et de loyauté entre eux.

L’addiction est-elle centrale dans le développement du personnage ou secondaire ?

Oui, l’addiction est au cœur de l’évolution des personnages, conditionnant leurs choix, leurs relations et leur destin.

Sur les relations du personnage avec son entourage L'addiction provoque l’exclusion sociale, la rupture familiale, la trahison entre amis, mais aussi une forme de communauté entre personnes partageant la même dépendance.

L’auteur ou le réalisateur s’inspire-t-il de sa propre expérience de l’addiction pour construire ses personnages ? Irvine Welsh, auteur du roman, a grandi dans les quartiers populaires d’Édimbourg et s’est inspiré de son environnement, même s’il n’a pas revendiqué une expérience personnelle de la toxicomanie. Danny Boyle, le réalisateur, s’est appuyé sur le réalisme du roman et sur une documentation approfondie.

Sur le traitement artistique

Quels procédés filmiques, littéraires ou narratifs sont utilisés pour représenter l’addiction ?

Le film utilise la voix off, des effets visuels hallucinatoires, des séquences oniriques (ex : la scène du bébé sur le plafond), une bande-son marquante et un montage nerveux pour plonger le spectateur dans l’état psychique des personnages.

Comment la mise en scène traduit-elle l’état addictif ?

Par des jeux de lumière, des couleurs saturées, des plans subjectifs et un rythme saccadé qui traduisent l’euphorie, la chute ou la confusion mentale liée à la drogue.

Le réalisateur, l’auteur ou les acteurs ont-ils un lien personnel avec le sujet ?

Danny Boyle et Irvine Welsh n’ont pas revendiqué d’addiction personnelle, mais ont travaillé avec des personnes concernées et se sont inspirés de témoignages réels pour nourrir leur œuvre.

Sur la réception et l’impact

Comment le public ou la critique a-t-il réagi à la représentation de l’addiction dans l’œuvre ?

Le film a été salué pour son réalisme, son énergie et sa capacité à montrer la complexité de la toxicomanie sans la glamouriser ni la diaboliser. Il a aussi suscité des débats sur le risque de rendre la drogue « cool » auprès des jeunes.

L’œuvre contribue-t-elle à la stigmatisation ou à la déstigmatisation des personnes concernées ?

Trainspotting tend à déstigmatiser en montrant l’humanité et la lucidité des personnages, mais il n’occulte pas la misère et la violence liées à l’addiction.

L’addiction est-elle montrée comme un problème individuel ou sociétal ? Le film met en avant la dimension collective : la toxicomanie est présentée comme la conséquence d’un contexte social difficile, d’un manque de perspectives et d’une société en crise.

Sur les comportements addictifs modernes

Comment les séries ou films abordent-ils les addictions comportementales (binge watching, jeux vidéo, réseaux sociaux…) ?

Trainspotting se concentre sur les addictions aux substances, mais le titre même évoque une forme d’obsession ou de dépendance à des activités futiles, ce qui peut être rapproché des addictions comportementales modernes.

Quelles similitudes et différences avec les addictions aux substances sont mises en avant ? Le film suggère que l’addiction n’est pas seulement liée à la drogue mais à un besoin d’évasion, de sensation ou d’appartenance, ce qui rapproche les dépendances comportementales et chimiques.

Sur les représentations sociales

Quelles représentations sociales et culturelles de l’addiction sont véhiculées ?

L’addiction est montrée comme un phénomène de groupe, lié à un contexte social défavorisé, mais aussi comme une réponse à l’ennui et à la vacuité de la société de consommation.

Comment l’œuvre questionne-t-elle ou renforce-t-elle ces représentations ? Trainspotting interroge la normalité et la marginalité, montrant que l’addiction est à la fois un choix de rupture et une impasse, tout en dénonçant l’hypocrisie de la société face à ses propres dépendances (télévision, consommation, etc.).

Les moments les plus marquants de l’addiction dans le film Trainspotting :

* La scène d’ouverture : Renton et ses amis fuient la police après un vol, illustrant l’urgence et l’adrénaline liées à leur mode de vie, dicté par la dépendance à l’héroïne.

* La « pire toilette d’Écosse » : Renton plonge littéralement dans des toilettes immondes pour récupérer des suppositoires d’opiacés, une métaphore visuelle forte de la déchéance liée à l’addiction.

* Le sevrage de Renton : Enfermé par ses parents pour décrocher, Renton subit des hallucinations terrifiantes (bébé rampant au plafond, visions cauchemardesques), montrant la violence du manque et l’enfermement psychique de l’addiction.

* La rechute après la mort de Tommy : La mort de leur ami, victime indirecte de la drogue, entraîne une rechute collective, soulignant la difficulté de sortir du cercle vicieux de la dépendance.

* La trahison finale : Renton vole l’argent du deal à ses amis pour « choisir la vie », une décision ambivalente qui montre à quel point l’addiction a bouleversé ses valeurs et ses relations.

Ces scènes marquent par leur intensité visuelle et émotionnelle, et illustrent la spirale destructrice de l’addiction, ainsi que ses conséquences sur l’individu et le groupe.

La bande originale du film

La bande originale de Trainspotting joue un rôle central dans l’atmosphère du film. Elle ne se contente pas d’accompagner les images : elle façonne l’expérience émotionnelle du spectateur, renforce l’immersion et donne une identité forte à l’univers du film

Créer l’ambiance Les morceaux choisis (Iggy Pop, Underworld, Blur…) ancrent le film dans les années 1990 et traduisent l’énergie, la rébellion et le chaos vécus par les personnages. La musique devient un marqueur de leur génération et de leur état d’esprit .

Amplifier les émotions

Chaque scène marquante (euphorie, descente, tension) est soulignée

par un choix musical précis, qui accentue la joie, la tristesse ou l’angoisse, rendant les moments forts encore plus mémorables

Renforcer la narrationLa bande originale agit comme un fil conducteur, donnant du rythme au récit et aidant à comprendre les motivations des personnages, parfois mieux que les dialogues eux-mêmes

En résumé, la musique de Trainspotting est indissociable de son atmosphère : elle intensifie l’impact des images, tisse un lien émotionnel avec le public et contribue à faire du film une œuvre culte

Conclusion

Trainspotting demeure une œuvre marquante qui transcende le simple récit sur la toxicomanie. En dépeignant sans fard la réalité crue de l'addiction, le film soulève des questions fondamentales sur la liberté individuelle, le conformisme social et la quête de sens dans un monde désenchanté. Il nous invite à réfléchir sur nos propres choix de vie et sur la nature de nos dépendances, qu'elles soient chimiques ou sociétales. Plus qu'un simple film sur la drogue, Trainspotting est une exploration viscérale de la condition humaine dans toute sa complexité. Il nous rappelle que derrière chaque addiction se cache une histoire personnelle, un contexte social et une quête existentielle. En fin de compte, le véritable "trainspotting" n'est peut-être pas tant l'observation obsessionnelle des trains que la recherche incessante d'un sens à donner à nos vies, dans un monde qui semble parfois dénué de toute signification.

Liens

Citations:

19. https://www.lexpress.fr/styles/l-ecosse-compte-les-morts-de-la-generation-trainspotting_1977544.html

Commentaires